_si202203030254.jpg)

Der Lawinenlagebericht Schritt für Schritt

Foto: Martin Schachenhofer / Red Bull Media House Publishing

Plant man eine Skitour oder einen Powdertag im Variantengelände darf er nicht fehlen – der Blick in den Lawinenlagebericht. Bunt leuchtet einem die Karte entgegen, es gibt Icons und Textabschnitte. Doch was sagen die einzelnen Bereiche genau aus und was fängt man mit den Informationen an? Franziska Ehrnsperger von der Lawinenwarnzentrale Bayern gibt uns einen kurzen Überblick, Schritt für Schritt erklärt.

Zuallererst: Warum liest man den Lawinenlagebericht?

Der Lawinenlagebericht enthält Informationen zu der vorhergesagten Lawinensituation, abhängig von Region, Höhenlage und bei Bedarf der Tageszeit. Wenn man sich abseits von gesicherten Verkehrswegen und geöffneten Pisten aufhält, befindet man sich im freien, alpinen Gelände und ist bei ausreichender Schneelage potenziell durch Lawinen gefährdet. Daher muss man eigenverantwortlich Entscheidungen treffen. Der Lawinenlagebericht hilft sowohl in der Planung als auch mit Hinweisen worauf man im Gelände achten sollte.

Wann liest man den Lawinenlagebericht?

Die Informationen aus dem Lawinenlagebricht sollten bereits in die Planung der Tour einfließen. Der Lawinenlagebericht wird immer um 17 Uhr als Prognose der Lawinengefahr für die nächsten 24 Stunden veröffentlicht. Die Informationen können dabei helfen, ein geeignetes Ziel auszuwählen oder die geplante Tourenidee anzupassen. Betrachten sollte man vor allem, in welcher Region, in welchen Hangrichtungen und Höhenlagen man am risikoärmsten unterwegs sein kann.

Ergeben sich über Nacht neue Informationen oder hat sich die Wetterprognose verändert, wird der Lawinenlagebericht in der Früh – in der Regel vor 8 Uhr – aktualisiert. Daher wirft man am besten vor der Tour nochmal einen Blick darauf, für den Fall, dass sich etwas geändert hat.

Welche Informationen findet man nun wo genau im Lawinenlagebericht?

Der Lawinenlagebericht ist als Informationspyramide aufgebaut: Je tiefer man kommt, desto mehr Informationen erhält man. Um sich ein vollständiges Bild machen zu können, ist es wichtig, den gesamten Lawinenlagebericht zu lesen. Dabei tauchen die folgenden Bereiche auf, welche man nacheinander durchgeht.

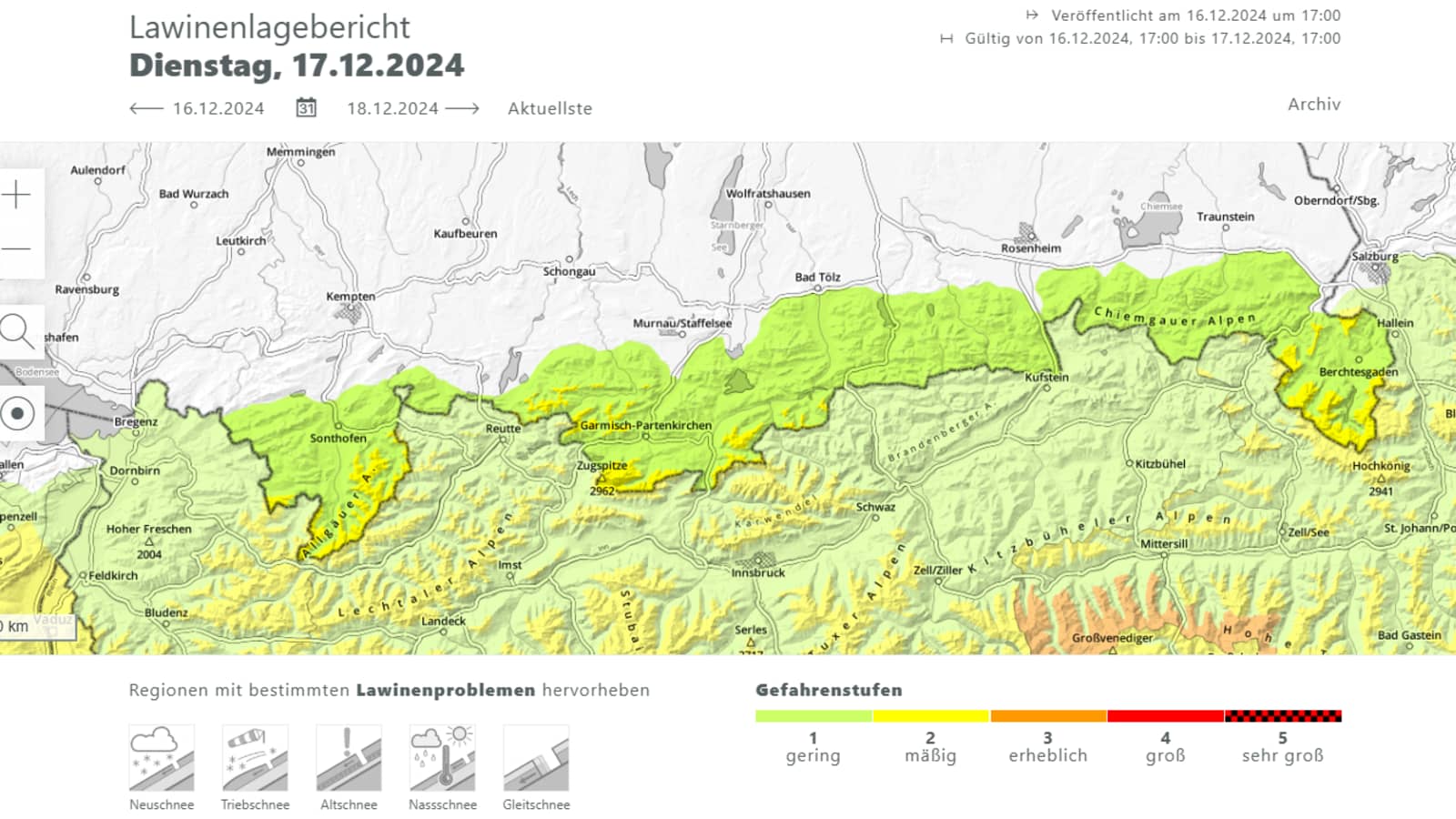

Die Übersichtskarte:

Auf den ersten Blick gibt die Karte eine ganz grobe Übersicht über die Lawinenlage. Über die Einfärbung mit den Gefahrenstufen ist zu erkennen, in welchen Regionen eine höhere oder niedrigere Lawinengefahr herrscht.

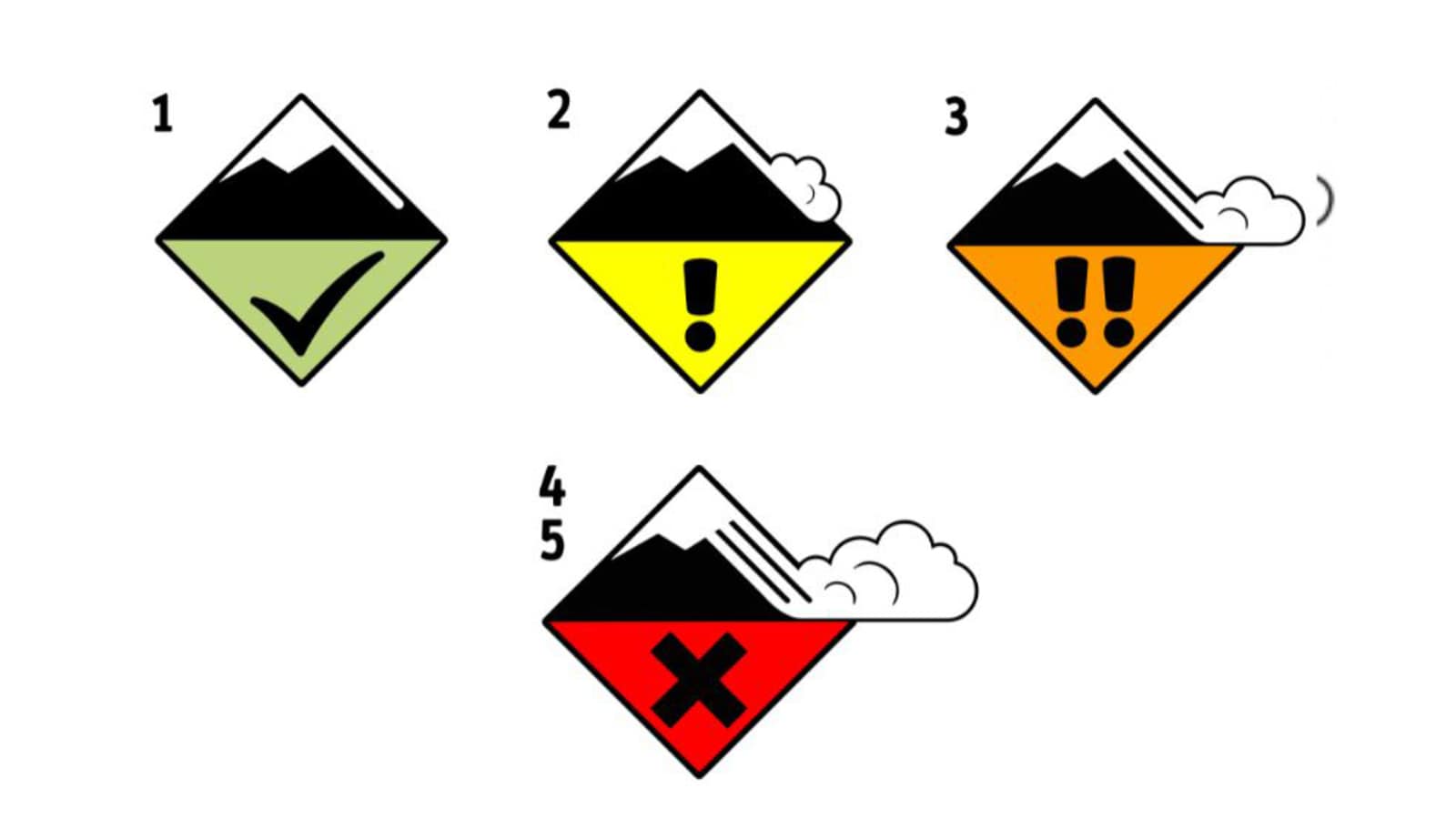

Die Gefahrenstufe:

Die Gefahrenstufe gibt an, welche Stufe der 5-teiligen Gefahrenstufenskala derzeit in der jeweiligen Region vorherrschend ist. Die Gefahrenstufe steigt mit zunehmender Lawinengefahr von Stufe 1 – geringe Lawinengefahr bis Stufe 5 – sehr große Lawinengefahr an. Dabei betrifft die Gefahrenstufe 5 den Katastrophenfall. Für den Freizeitsport sind daher hauptsächlich die Stufen 1 bis 4 relevant. Die Gefahrenstufe gibt an, wie groß die Lawinengefahr in der Region ist. Sie gibt aber noch keine Auskunft darüber, was genau problematisch ist. Das erfährt man im weiteren Verlauf des Lawinenlageberichts.

Quelle: EAWS

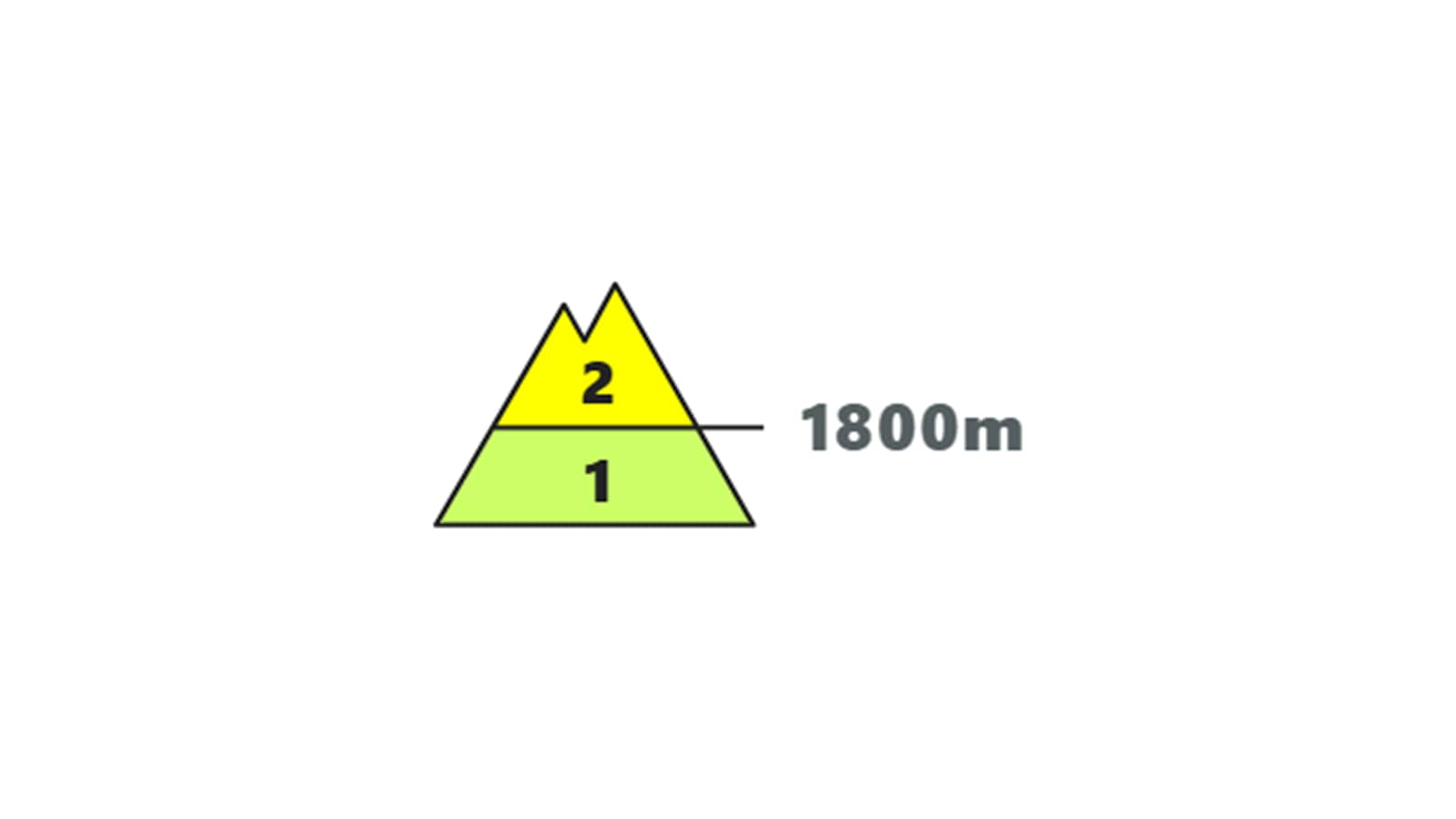

Die Höhengrenze:

Die Höhengrenze zeigt bei einer Höhenabhängigkeit der Lawinengefahr die Grenze zwischen den Gefahrenstufen an. Das ist in der Natur ein fließender Prozess. Somit ist die Höhengrenze auch nicht als scharfe Grenze zu verstehen, sondern mehr als Übergangsbereich von einer Gefahrenstufe in die andere.

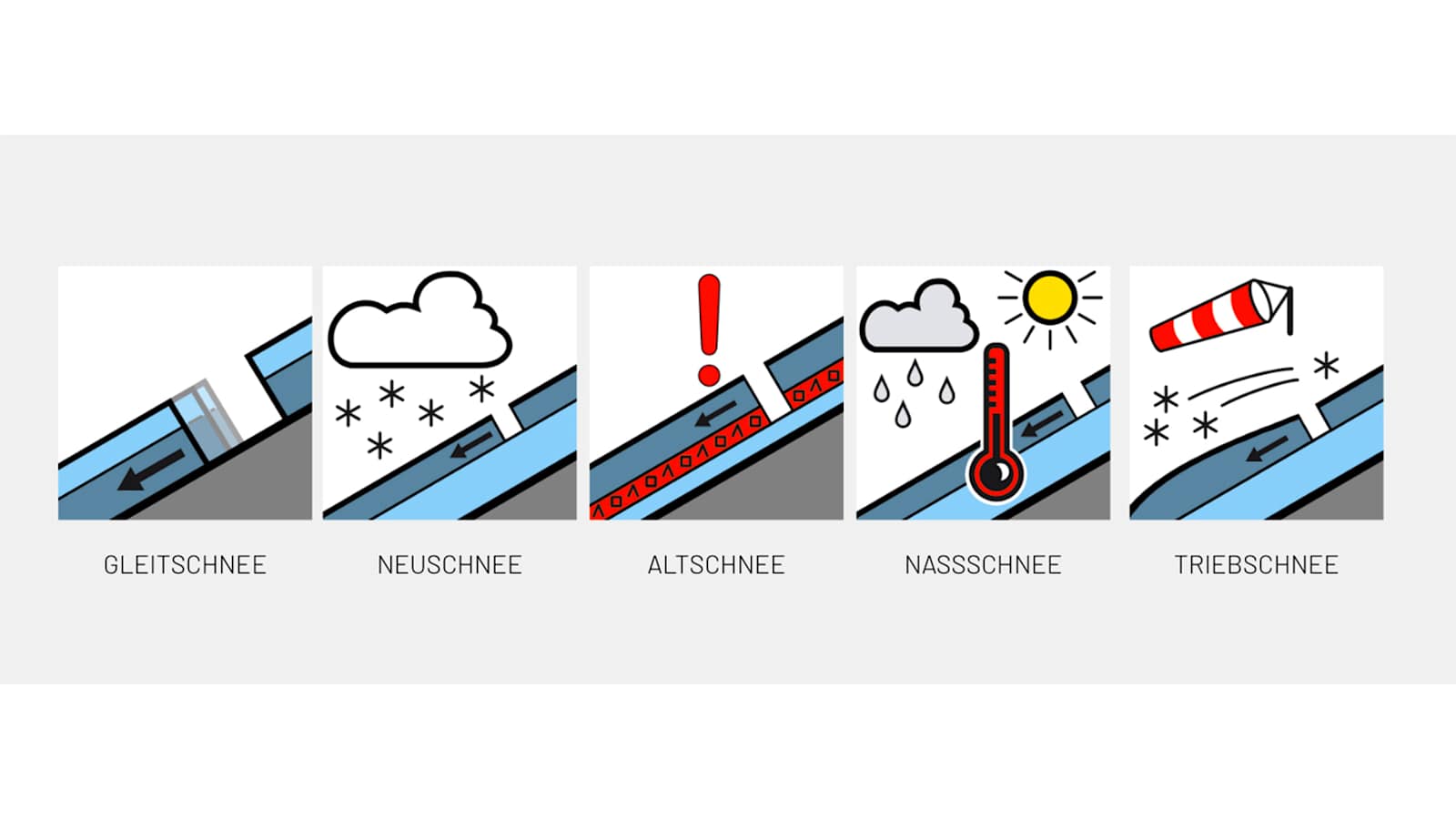

Die Lawinenprobleme:

Die Lawinenprobleme sollen Hilfestellungen für das Erkennen von Gefahrensituationen und das Verhalten im Gelände geben. Eine detaillierte Beschreibung der Lawinenprobleme mit Verhaltenshinweisen gibt es auf der Website des Lawinenwarndienstes Bayern.

Quelle: EAWS

Die Windrose:

Die Windrose bezieht sich auf das zuvor erwähnte Lawinenproblem und gibt an, in welchen Hangrichtungen es zu finden ist. Diese Hangrichtungen sollte man bei seinen Touren im freien Gelände möglichst meiden oder dort besonders risikobewusst unterwegs sein.

Der Text:

Die regionale Schlagzeile: Das Wichtigste in Bezug auf die ausgewählte Region in einem Satz.

Die Gefahrenbeurteilung: In der Gefahrenbeurteilung stehen die zu beachtenden Lawinenprobleme und die für eine Lawinenauslösung benötigte Zusatzbelastung. Außerdem wo sich Gefahrenstellen befinden, wie viele es davon gibt und wie groß potenzielle Lawinen werden können.

Die Angaben zu den Gefahrenstellen zeigen Bereiche auf, die man meiden oder in denen man die Hänge besonders sorgfältig beurteilen sollte. Hier steht darüber hinaus, ob verbreitet mit ihnen zu rechnen ist oder ob nur einzelne Hänge betroffen sind.

Die Zusatzbelastung gibt Hinweise darauf, ob eine Lawinenauslösung durch eine einzelne Person auf Ski/Snowboard ohne Sturz möglich ist (geringe Zusatzbelastung) oder ob man betroffene Hänge in der Regel zwar befahren kann, aber konsequent auf Entlastungsabstände achten sollte (große Zusatzbelastung). In diesem Teil des Textes wird zudem darauf hingewiesen, wenn Lawinen ohne die Zusatzbelastung durch Personen von selbst abgehen können. Bei sogenannten Selbstauslösungen ist auch mit Lawinen von oberhalb zu rechnen.

Die Lawinengröße ist wichtig für die Einschätzung der Konsequenzen eines Lawinenabgangs und den zu beachtenden Auslaufbereich bei Selbstauslösungen. Bei großen Lawinen kann man auch im flachen Talboden gefährdet sein, wenn man sich im Auslaufbereich befindet. Kleine Lawinen bleiben dagegen schon nach kurzer Zeit im Hang stehen. Die Mitreiß- und Absturzgefahr bei kleinen Lawinen sollte jedoch nicht unterschätzt werden, auch wenn die Schneemenge für eine Verschüttung oft nicht ausreicht.

Der Schneedeckenaufbau: Wie hoch die Lawinengefahr ist, hängt stark vom Aufbau der Schneedecke ab. Gibt es schwache Schichten und wie stark ausgeprägt und verbreitet sind sie? Diese Informationen erklären, warum es gefährlich ist. Außerdem können sie, mit etwas Hintergrundwissen zu den Prozessen in der Schneedecke, Aufschluss darüber geben, ob und wo man auf der ausgewählten Tour von entsprechenden Problemen betroffen ist. Über Schneedeckentests und Schneeprofilen vor Ort kann man die Angaben überprüfen und eigene Überlegungen zur Lawinengefährdung im Gelände anstellen.

Das Wetter: Das Wetter beeinflusst die Lawinengefahr. Neuschnee und Wind führen zur Triebschneebildung. Temperaturen und Strahlung haben Einfluss auf die Bildung von Schwachschichten in der Schneedecke. All diese Informationen fließen in der Erstellung des Lawinenlageberichtes mit ein. Abgesehen davon erlauben die Infos vom Wetterbericht und die Daten der Messstationen auch eine Einschätzung, wo man den besten Schnee findet oder welche Gefahren unabhängig von der Lawinengefahr bei der geplanten Tour zu erwarten sind. Das können Kälte, Wind, starke Strahlung oder schlechte Sicht sein.

Was mache ich mit den Informationen des Lawinenlageberichts im Gelände?

Befindet man sich dann auf Tour, sollte man die Informationen aus dem Lawinenlagebericht laufend mit der Umgebung abgleichen. Da der Lawinenlagebericht für eine ganze Region gilt, kann es sein, dass sich die Situation im gewählten Tourengebiet und vor allem am Einzelhang anders darstellt. Stellt sich die Lage als kritischer heraus als erwartet, sollte das Tourenziel entsprechend angepasst werden. Wichtige Informationen dazu können Schneedeckentests liefern. Beobachtete Gefahrenzeichen – von frischen Windzeichen über „Wumm“-Geräusche, starker Erwärmung bis zu Lawinenabgängen – geben zudem Hinweise, ob die ausgegebene Beurteilung der Lawinengefahr mit der Situation im Gelände zusammenpasst oder sich auf der gewählten Tour anders zeigt.

Neben dem Lesen des Lawinenlageberichts gehören zum Skitourengehen und Variantenfahren auch das Mitführen der Standard-Notfallausrüstung (LVS-Gerät, Schaufel, Sonde, erste Hilfe Set, Mobiltelefon) und das Wissen zum richtigen Umgang damit. Genauso wie der Mut zum Verzicht bei heiklen Bedingungen. Beachtet man all dies, kann es losgehen in den Schneegenuss.

Berg & Freizeit

Berg & FreizeitKann man jetzt schon auf Skitour gehen?

Alpinwissen

AlpinwissenTourenplanung – gewusst wie!

Werbung

Werbung Berg & Freizeit

Berg & FreizeitAlles zur richtigen Wahl deiner Bergtour